Bild: Antenne des ehemaligen Mittelwellensenders Sottens

Endgespeisten

Antennen (End Fed) sind bei Funkamateuren populär. Ihre Installation ist leicht:

Sofern der Shack in einer oberen Etage liegt, kann ein Draht direkt vom Fenster

zu einem Baum oder einem Mast gespannt werden. Aber auch eine Abspannung vom

Shack-Fenster zu einem isolierten Punkt in Erdnähe (als so genannte „Sloper“)

ist eine Möglichkeit.

Befindet

sich der Shack bzw. der Speisepunkt in Erdnähe, können andere Aufbauformen in

Frage kommen: Inverted V, wenn nur ein Stützpunkt vorhanden ist. Inverted L

oder am unteren Ende gespeiste Sloper. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Sogar ein vertikaler Draht, als so genannte Ground Plane Antenne, ist nichts

anderes als eine endgespeiste Antenne. Zum Beispiel in Form eines, an einen Fibermast

geklebten Draht.

Nur der gute

alte Dipol ist keine Endgespeiste Antenne. Ebenso wenig die Magnetloop-Antenne.

Fazit: Jeder

Draht einseitig an seinem Ende gespeist, ist eine Endgespeiste Antenne.

Und da wir

nun mal den Gegenstand unserer Betrachtung definiert haben, ist der Moment

gekommen, einige hartnäckige Legenden über Bord zu werfen. Die erste ist die

des unnötigen Gegengewichts:

Jede

Endgespeiste Antenne, wirklich ohne jegliche Ausnahme, benötigt ein

Gegengewicht. Vergisst der Konstrukteur ein solches, so sucht sich die

hochfrequente Welle, die abgestrahlt werden will, selbst ein solches

Gegengewicht. Sei es in Form des Koaxialkabels, bzw. dessen Abschirmung, oder –

in extremis – den Operateur selbst. Letzteres ist z.B. bei einem

Handsprechgerät der Fall. Dessen Leiterplatte und Gehäuse nur ein mickriges

Gegengewicht darzustellen vermögen.

Die zweite Funker

Legende ist die Fabel der Resonanz:

Eine

Endgespeiste Antenne darf, aber muss nicht resonant sein. Wobei eine allfällige

Resonanz in keiner Weise als Ausrede für ein fehlendes Gegengewicht gilt. Im

Prinzip ist jede Endgespeiste Antenne eine Allbandantenne. Gleich wie kurz oder

wie lang sie ist. Ob sie nun einen Meter oder hundert lang ist, die

Endgespeiste Antenne kann auf allen Frequenzen als Strahler benützt werden. Das

ist lediglich eine Frage der Anpassung. Wenn es gelingt, den Sender, bzw. das

Speisekabel, an die Impedanz der Antenne anzupassen, bleibt dieser gar nichts

anderes übrig, als Hochfrequenz in Form elektromagnetischer Wellen

abzustrahlen.

Wieviel dann

wirklich in den Äther gelangt ist eine andere Geschichte. Verluste im

Antennenstrahler und in der Anpassung fordern ihren Tribut und der

Strahlungswiderstand der Antenne sorgt für ausgleichende Gerechtigkeit. Wunder

gibt es keine. Hier ein Beispiel wie auch sehr kurze Strahler gut strahlen können.

Die dritte

Legende ist die vom Balun, der eigentlich kein Balun, sondern ein UNUN ist, und

der bei der Endgespeisten Antenne mit Verhältnis von 1:49 empfohlen wird. Dieser krumme Wert ist übrigens konstruktionsbedingt. 1:49 bewirkt nichts

anderes, als eine Transformation von der 50 Ohm Impedanz des Koaxialkabels auf

2450 Ohm.

Dieses Teil

ist nicht zwingend notwendig, und es ist nur zweckmäßig, wenn die an ihrem Ende

gespeiste Antenne eine halbe Wellenlänge oder ein Mehrfaches einer halben

Wellenlänge lang ist. Nur dann liegt ihre Impedanz am Speisepunkt im Bereich

von einigen Kiloohm, sodass der 1:49 UNUN eine Anpassung vornehmen

kann.

Ein Draht

von 40m Länge hat für 80m eine halbe Wellenlänge, für 40m zwei Halbwellen, für

20m vier Halbwellen und für 10m acht Halbwellen. Für das 80, 40, 20 und 10m

Band kann der 1:49 UNUN deshalb eine Anpassung darstellen. Jedoch nicht für die

anderen Bänder dazwischen und schon gar nicht für das 160m Band. Für dieses

müsste der endgespeiste Halbwellenstrahler nämlich ganze 80m lang sein. Die

Impedanz eines 40m langen Strahlers liegt für 160m im Bereich von einigen 10 Ohm und würde

über einen UNUN 1:49 gespeist eine totale Fehlanpassung darstellen. Mit

entsprechenden Verlusten in dem zweckentfremdeten UNUN und Rauchzeichen

anstelle von Funksignalen als Resultat.

Natürlich

gibt es auch hier ein paar Tricks, um den UNUN vor Feuer und Rauch zu retten.

Einige Hersteller, bzw. Konstrukteure verlängern zum Beispiel den zu kurzen

Draht mit einer Spule auf eine halbe Wellenlänge und liefern so dem 49er UNUN

die notwendige Kilo-Ohm Impedanz. Mit weiteren Spulen und Kondensatoren am richtigen Ort kann der

endgespeiste Draht noch auf weiteren Bändern in den Kiloohm Bereich befördert und so

dem UNUN schmackhaft gemacht werden.

Ob das

sinnvoll ist, bleibe dahingestellt. Man könnte nämlich einfach einen Draht von

beliebiger Länge nehmen und ihn zum Beispiel mit einem automatischen Tuner

anpassen. Viele Funkamateure machen genau das. Sie fahren damit oft besser als

mit dem 1:49 UNUN. Denn die Impedanz des Halbwellenstrahler beträgt meist nicht genau 2450 Ohm sondern gondelt irgendwo zwischen 1 und 4 Kiloohm herum, je nach Höhe, Form und Umgebung des endgespeisten Drahtes. Darum wird der 1:49 UNUN häufig nicht eine

perfekte Anpassung herstellen. Doch in den meisten Fällen wird der eingebaute

Tuner im Transceiver nachhelfen können und ein akzeptables Stehwellenverhältnis

herstellen.

Natürlich

wird auch der OM mit dem automatischen Tuner feststellen, dass eine Anpassung

seiner speziellen Drahtlänge nicht auf allen gewünschten Bändern möglich ist.

Der Anpassungsbereich dieser Tuner ist begrenzt und die Verluste sind, je nach

anzupassender Impedanz mal kleiner oder höher. Wichtig ist aber in jedem Fall,

dass sowohl UNUN wie auch Tuner an den Speisepunkt (Anfang des Antennendrahtes)

gehören. Dazwischen gehört kein Koaxialkabel. Es würde nur zusätzliche Verluste verursachen.

Doch

verlassen wir dieses Thema, auch wenn es dazu sicher noch viel zu sagen und zu ergänzen

gäbe, und kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Nämlich zu den Nachteilen der

Endgespeisten Antenne:

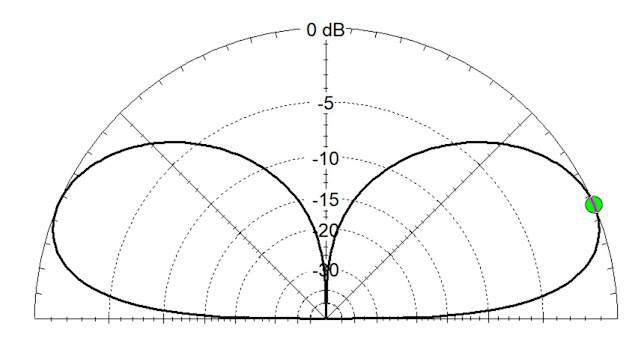

Dass die

Endgespeiste Antenne je nach Länge und Art des Aufbaus unterschiedliche

Richtdiagramme in den verschiedenen Bändern aufweist, ist wohl den meisten

klar. Dem interessierten Konstrukteur stehen verschiedene Mittel der

Antennensimulation zur Verfügung um seine Antenne auf dem Computer zu probieren

und sich ein Bild über deren Richtdiagramme in Azimut und Elevation ein Bild zu

machen (z.B. MMANA-GAL, EZNEC). Ein Instrument über das frühere Generationen von Funkamateuren nicht

verfügt haben. Ihnen blieb nichts anderes übrig als die Beobachtung im

Funkverkehr.

Aber auch

heute bleibt dem Erbauer einer Antenne noch ein Bereich übrig, in dem eine

Simulation nicht helfen kann. Und das betrifft die Endgespeiste Antenne stärker

als den Dipol oder die magnetische Loopantenne: die Störanfälligkeit durch

elektrische Störungen aus der Umgebung, die sich im Empfänger als Rauschen

manifestieren.

Endgespeiste

Antennen sind störanfälliger als Dipole oder Magnetloops. Sie bringen oft viel

mehr elektrische Störungen aus der Umgebung zum Empfänger als die beiden

anderen genannten Antennentypen.

Schuld daran

sind folgende Punkte:

Der unsymmetrische

Aufbau: Im Gegensatz zu einem mittig gespeisten Dipol, der von Natur aus ausgeglichen

ist (gleiche Ströme fließen in entgegengesetzte Richtungen), wird eine

endgespeiste Antenne nur an einem Ende gespeist. Dies führt zu einem

Ungleichgewicht, da sich der Speisepunkt nicht in der elektrischen „Mitte“

befindet.

Die Gegenpolabhängigkeit:

Damit eine endgespeiste Antenne abstrahlen kann, benötigt sie einen Rückweg für

den HF-Strom, der häufig durch die Abschirmung des Koaxialkabels bereitgestellt

wird. Dadurch wird das Koaxialkabel Teil des Abstrahlsystems.

Damit kommen

die Gleichtaktströme ins Spiel: Da die Koaxialabschirmung als Teil des

Antennensystems fungiert, können HF-Ströme entlang der Außenfläche der

Abschirmung fließen. Diese werden als Gleichtaktströme bezeichnet.

Gleichtaktströme

verursachen die Störanfälligkeit damit, dass sie die Aufnahme von

Umgebungsrauschen begünstigen: Die koaxiale Abschirmung wirkt als

unbeabsichtigte Antenne und kann elektrisches Rauschen von nahe gelegenen

Geräten, Stromleitungen und anderen Störquellen aufnehmen.

Wiederabstrahlung

von Rauschen: Die Gleichtaktströme strahlen dieses Rauschen aber auch wieder

ab, das dann von der Antenne erfasst werden kann, was zu einem erhöhten

Grundrauschen im Empfänger führt.

Folgende Faktoren

können die die Störanfälligkeit verstärken

Die Nähe zu

Rauschquellen: Endgespeiste Antennen werden häufig in städtischen oder

vorstädtischen Umgebungen installiert, in denen elektrisches Rauschen weit

verbreitet ist.

Probleme mit

der Erdung: Eine schlechte Erdung oder das Fehlen eines speziellen Gegenpols

verschlimmert Gleichtaktstromprobleme.

Unzulänglichkeiten

des Transformators: Ein unsachgemäß konstruierter oder nicht angepasster

Transformator kann die Zuleitung nicht vom abstrahlenden Teil der Antenne

isolieren, was die Anfälligkeit für Störungen erhöht.

Das führt uns zu der Frage:

Wie kann man

diese Rauschprobleme entschärfen?

Mit einer

Mantelwellensperre: Die Installation einer Gleichtaktdrossel (Ferritkerne oder

eine Koaxialdrossel) am Speisepunkt oder/und entlang des Koaxialkabels kann

unerwünschte HF-Ströme auf der Koaxialabschirmung unterdrücken. Ferrit-Ringkerne als Mantelwellensperre sind beliebt. Sie müssen aber für den Gleichtaktstrom eine möglichst hohe Impedanz darstellen um wirksam zu sein. Eisenpulverkerne sind weniger dazu geeignet. Mehrer Ringkerne nacheinander (quasi in Serie) sind besser. Ebenso mehrere Durchgänge des Koaxialkabels durch den Ringkern (Windungen).

Mit einem dedizierten

Gegengewicht: Das Hinzufügen eines Gegengewichtsdrahtes (z. B. ein

Viertelwellenradialdraht für das unterste Band) kann die Rolle des

Koaxialkabels als Rückweg reduzieren und Gleichtaktströme minimieren.

Mit einer

guten Erdung: Eine Erdung unmittelbar am Einspeisepunkt trägt dazu bei, einen

niederohmigen Rückweg zu schaffen und die Beteiligung des Koax zu verringern. Bei

einer Endgespeisten Antenne die vom Shack im Obergeschoss zu einem nahegelegenen

Baum oder Mast führt, wird das jedoch schwierig. Ein Leiter hinunter zu einem

Erdanschluss oder gar die Benutzung der Netzerde ist keine gute Idee und muss als Teil der

Antenne betrachtet werden.

Die Platzierung

der Einspeisung: Halte den Einspeisepunkt und das Koaxialkabel von bekannten

Störquellen wie Haushaltselektronik oder Stromleitungen fern. Je weiter, je

besser.

Mit der Qualität

des UNUNS: Verwende einen hochwertigen Anpassungsübertrager, der für minimale

Verluste und optimale Isolierung ausgelegt ist. Der Ferritkern muss dafür

geeignet sein und eine entsprechend hohe Eigenimpedanz aufweisen. Eisenpulver-Kerne

sind dazu nicht geeignet.

Doch der beste Weg, Störungen zu verringern, ist der Verzicht auf eine Endgespeiste Antenne und der Einsatz eines Dipols

Wieso sind

zentrumsgespeiste Dipole weniger Störempfindlich?

Bei einem

mittengespeisten Dipol sorgt die symmetrische Beschaffenheit der Antenne dafür,

dass sich die Ströme in den beiden Hälften aufheben, wodurch die Erzeugung von

Gleichtaktströmen auf der Speiseleitung minimiert wird.

Durch diese

Ausgewogenheit wird die Zuleitung als Teil des Strahlersystems isoliert, was zu

einer geringeren Störanfälligkeit führt.

Magnetische

Loopantennen sind noch weniger störanfällig. Sie sind in sich geschlossene

Systeme, die kein Gegengewicht benötigen und hauptsächlich die magnetische

Komponente der elektromagnetischen Wellen aufnehmen. Störer in der Umgebung

strahlen hingegen bevorzugt die elektrische Komponente ab.

.jpg)